兵庫県は丹波市にある権現山。

そこでは夜な夜な、ではなく朝な朝な子どもたちがどこからともなく集まってくるといいます。

特に今回は『火起こし名人』をお招きしての「火起こしワークショップ」が開催されるとのこと。

遺伝子レベルで刷り込まれている『火を見たい欲求』に突き動かされた僕は家族で参加することにしたのです。

キリモミ式・摩擦式火起こしに必要な道具

ライターとかマッチ、ガスバーナーは当然使わず、今回は「道具」だけを使い火を起こします。

火を起こすのに必要な道具なんて考えたこともありませんので当然わかりません。

まずは火起こしに必要な主たる道具をご紹介。

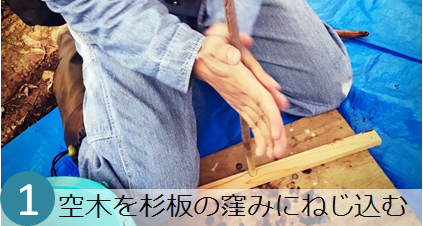

1.ヒキリ板(杉板)

まずは杉板。

ここに「2」で説明する「空木(うつぎ)」をねじ込むようにしてこすりつけ、摩擦で火を起こします。

「ヒキリ板」というらしい。

弥生時代に出てきたやり方みたいです。

江戸になると火打ち石で楽ちんになったって。

ヒキリ板に使う木はヒノキでもいいそう。

針葉樹系の軽いヤーツならいいのかな?

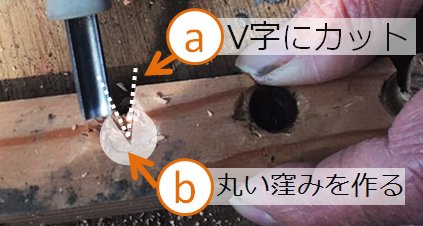

1-a.切れ込みと窪みをつくる

杉板はそのままで使えませんので、まず事前準備で加工します。

「a」の位置にノコギリで「V字型」の切れ込みを入れます。

で、「V」の尖ってる箇所に彫刻刀で丸く窪みを作ります。

↑の写真は窪みを作っているところですね。

この窪み「b」のところに「2」でご紹介する「ヒキリ棒」をゴシゴシこすりつけると、V字のところに「削りカス」が溜まっていきます。

『火口』ですね。

『火口』に「木屑」が溜まり、そこに摩擦で起こった熱が伝わり「火種」が出来ると。

こういう仕組みです。

2.ヒキリ棒(空木・うつぎ)

「1」で加工した杉板。

彫刻刀で削った「窪み」にこの空木をゴシゴシスクリューし、摩擦熱を起こします。

先生!この空木ってどこで手に入れるんですか!

(先生)山にあります

そうですか。

激ヤマ即ゲットしましょう。

ヒキリ棒のカタチ

ヒキリ棒の素材は空木に限らないそう。

ほかにも「アジサイ」「クワ」などが「イイね!」だそう。

こららの木が何故適しているかは以下の図で一目瞭然。

瞭然して頂けましたでしょうか?

つまりは「中が空洞」で「ストロー状」になっている木が条件です。

先生!なんでストロー状じゃないといけないのですか!

中心に穴が空いていないと、摩擦ですぐヒキリ板に穴が空いてしまうからです

なるほど。

充分な熱が溜まる前に穴が空いてもっかい最初から、になり延々火がつかないということですね。

また、ストロー状だと

- 摩擦面が大きく熱が発生しやすい

- 削りカスが多く発生する

などの実用的なメリットもあるそう。

3.硫黄

硫黄はマッチの発火する部分ですね。

頑張って「2」で起こした火種でまず「硫黄」に着火します。

着火といっても派手に火が上がるわけではなく、硫黄がドロドロ溶け始めればOK。

硫黄はこんなのを買えばええんかな?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/155f63c4.49b39ed0.155f63c5.701e19c4/?me_id=1215024&item_id=10005550&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkminori%2Fcabinet%2F05%2Fimg62372484.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkminori%2Fcabinet%2F05%2Fimg62372484.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

硫黄末 1kg

|

硫黄99.9%て書いてるし。

まぁまたわかったときに追記。

4.ローソク

ドロドロに溶けた硫黄をローソクに近づけるとあら不思議、「ポッ」と火が点きます。

点いた火は風で消えないよう気をつけながら焚木に着火しましょう。

以上が『キリモミ式・摩擦式火起こし』に必要な道具です。

「火種→燐」に1段階足して「火種→モグサ→燐」て感じです。

キリモミ式・摩擦式火起こしの手順

必要な道具は揃ったでしょうか。

では、以下に実際の手順をば。

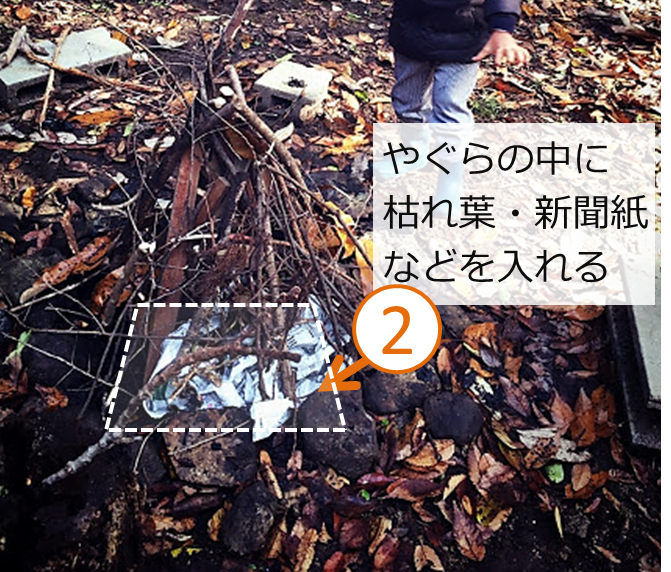

0.焚火やぐらをつくる

「焚火やぐら」が正式名称かわかりませんが、要するに「火をつけるヤーツ」「燃えるヤーツ」です。

まず、そのあたりで枯れ枝や枯れ葉、乾燥していかにも「簡単に」燃えそうな素材を集めてきましょう。

杉の葉、松ぼっくりなどがあると吉。

良い着火剤になります。

そして集めてきた枯れ枝や枯れ木を三角形に組んでいきます。

こんな感じ。

やぐらが出来たら中にさきほど集めてきた着火剤、「杉の葉」「松ぼっくり」「新聞紙」などをねじ込みます。

これで焚火の準備はOKコンピューター。

以下手順で起こした火、ロウソクの火で詰め込んだ着火剤に点火し、炎上させます。

では、いよいよ火を起こします。

1.ヒキリ板とヒキリ棒で摩擦熱を起こす

「火起こし」と聞くとこういうイメージをされる方も多いのではないでしょうか。

原始人がやってるイメージですが、弥生時代(紀元前4世紀)~室町時代(~1573年)まで使われていたそうです。

えらい長いことゴシゴシ回してたんですね、ご先祖様は。

2000年間?てかそっからIHヒーターなるまでめちゃ速ない??

1-a.ヒキリ棒の使い方ポイント

両手で挟んだヒキリ棒をゴシゴシヒキリ板に擦りつけていくわけですが、いくつかポイントを聞きました。

火起こしで一番難しいのはこの「火種」をつくること。

コレさえ出来れば成功したも同然なので先生に聞いたポイントを細かく書いておきます。

Point1.「ヒキリ棒は手の外側で挟む」

↑の写真ではヒキリ棒を拝むように挟んでいますが、これは良くない持ち方です。

下向きの力がヒキリ板に伝わりにくく、手のひらがすぐ痛くなります。

僕も痛くなりました。

正しくは手のひらのココ(オレンジ色の部分)で挟み、下向きにゴリゴリ回していきます。

Point2.力は下向きに

ヒキリ棒は「速く回す」のではなく、ゆっくりでも良いので下向きに体重をかけて「押し回し」ましょう。

最後に動画を載せますが、うまく下向きの力が加われば1分ほどで着火します。

Point3.ヒキリ板は動かさない

力が入るとヒキリ板がズレがちですが、二人で起こしているときはパートナーに、ひとりで起こしているときは足で踏むなどしてしっかり固定しましょう。

板が動くと出来かかっていた火種や溜まっていた木屑が散らばってオジャンになります。

Point4.ヒキリ棒を回すのは交代で

馴れてくるとひとりで起こせるようになりますが、最初は複数人でリレーしましょう。

これも後ほど貼り付ける動画で見て頂けます。

Point5.力を入れるのは煙が出始めてから

最初から全力を出すと、煙が出はじめて「今や!」となってもバテて力が出ません。

最後にスパートをかけられるよう、最初は体力を温存しましょう。

僕はその加減がわからず先行逃げ切りを試みるも最後の直線で失速、斜行で失格でした。

2.硫黄に着火する

苦労して火種が出来れば、そこに燐スティックを近づけます。

近づけた燐がどろーーっと溶けてくればOK。

着火しています。

3.ロウソクに着火する

燐に火がつけばキリモミ式・摩擦式火起こしは完了したも同然。

ロウソクに着火します。

4.ロウソクで焚き木に着火

あとは火が消えないよう慎重に焚き木に火を移しましょう。

キリモミ式・摩擦式火起こし動画マニュアル

これまでの説明を読まなくても以下の動画をみれば「火起こし」がどういうものか、一発でわかると思います。

ペンは剣より強いかも知らんけど動画よりは弱いな。

今回のワークショップでも皆さんこの動画のようにリレーしてました。

焚火で焼きいも、焼きマシュマロ

苦労して点けた火は素材の美味しさを存分に引き出してくれます。

簡単ですが、作り方を。

焼きいもの作り方

まず、サツマイモを「濡らした」新聞紙でくるみます。

更にその上からアルミホイルでくるみます。

イモの準備はこれでOK。

次にそのあたりから「枯れ葉」を大量に集めてきましょう。

焚火の火が小さくなってきたときが焼きイモタイム。

イモをポイポイ放り込みます。

そして先程集めてきた枯れ葉をその上からぶわーーーーっと。

そのあたりにある板状のものでバタバタ仰ぎましょう。

石焼き芋ならぬ「蒸し焼きイモ」にします。

20分くらい経ったら、尖ったモノをプスプス差して出来上がりを確認。

パックリほかほかサツマイモの焼き立てを食べていきます。

イモ美味く、隣は何を焼く人ぞ。

焼きマシュマロの作り方

「木の枝」に「マシュマロ」を差して、「焦げないように遠火で」焼く。

これだけです。

サクサクパリパリ美味しいです。

袋いっぱいのマシマロもイナゴの大群に襲われた麦畑みたく一瞬で無くなりました。

火起こしワークショップへの負け惜しみ

結局自力で火を起こせなかった僕が言うのもなんですが、「コツさえ掴めば火って簡単に起こる」。

特に先生がゴシゴシするとほんとに1分掛からないくらいで火がつく。

火は人を興奮させますね、根っこの部分で。

コツ、コツなんやとおもうけどなー。

それさえ掴めば一人でも起こせる確信がある。

ハープ弾きのお父さん、ひとりで起こしてたしな。

おれだって何回かやれば割り箸とかまぼこ板使って火種作れるようになると思う。

くやしいなぁ。

おまけ

火起こしワークショップの会場、権現山。

山をそのまま子供の遊び場として提供されています。

遊具もありますが、丸太や竹など自然の材料を活用して作成されています。

これは木の葉で作った『お風呂』らしいです。

子どもたちが自分で作って暴れまわっていました。

黄色い服の子は4歳?ですが2歳年上の子にも負けないくらい戦闘力が高いそうです。

なんかこういうの観てると「ええなぁ」と思いすね。

動物みたいで。

これはみんな一生懸命『野いちご』を摘んで食べているところです。

(つづくかな)